全体会活動レポート(2025年2月20ー21日)

2月20日·21日の二日間の日程で、令和6年度機構プロジェクト全体会を開催しました。

プログラムでは、東北大学の筒井先生による講演をはじめ、非視覚班の先生方によるワークショップや恒例の多摩美術大学の展示システム体験、視覚障害者用の9路盤体験などが行われました。

開催日:2025年2月20日(木)·21日(金)

場所:国立民族学博物館セミナー室、展示場(有料観覧エリアを除く)

一日目(2月20日)

1. 講演(10:30 – 12:30)

ムーンショット目標9「自在ホンヤク機」開発プロジェクトと言語研究

話題提供者:筒井健一郎先生(東北大学大学院生命科学研究科·教授)

脳の神経科学の研究をご専門とする東北大学の筒井健一郎先生に、「自在ホンヤク機」開発プロジェクトについてご講演いただきました。参加者からは、他者とのコミュニケーションを円滑に行うための高度な技術開発が実際に進んでいることや、先の時代を長期的に見据えた実践目標を掲げていることなどに対して驚きの声が聞かれました。

2. 講演とワークショップ(14:00 – 16:30)

「触感」の人類学――誰のための「点字考案200周年」なのか

話題提供者:広瀬浩二郎先生(非視覚班, 国立民族学博物館·教授)

広瀬浩二郎先生によるご講演とワークショップでは、視覚障害者当事者としての広瀬先生ご自身の体験をはじめ、盲目の芸能者である瞽女(ごぜ)についての展覧会記録映像の鑑賞、触ることによって学ぶ「ユニバーサル·ミュージアム」の展示など、多岐にわたる内容についてお話をいただきました。

二日目(2月21日)

3.

コミュニケーション体験(10:00 – 12:00)

恒例のコミュニケーション体験を開催しました。今回は、自分とは異なるコミュニケーション特性を持つ人との共同作業だけでなく、目隠しをしての囲碁体験にも挑戦しました。

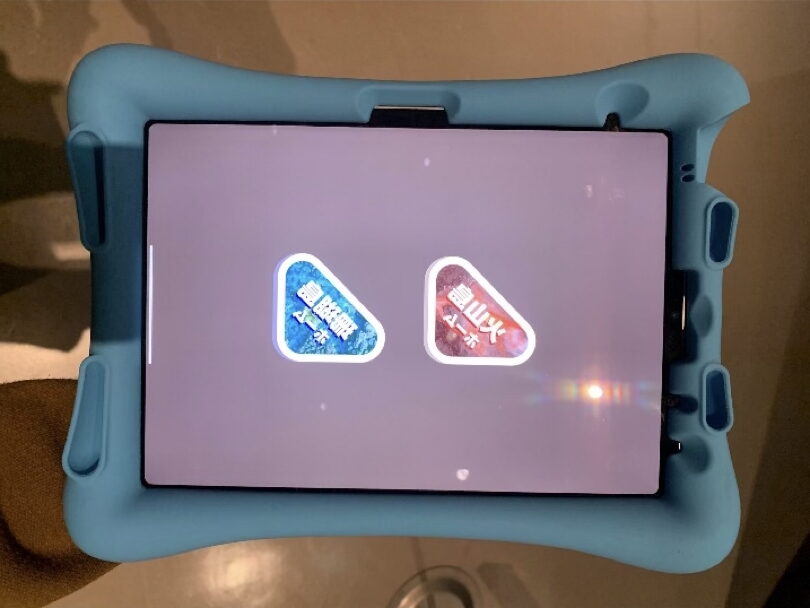

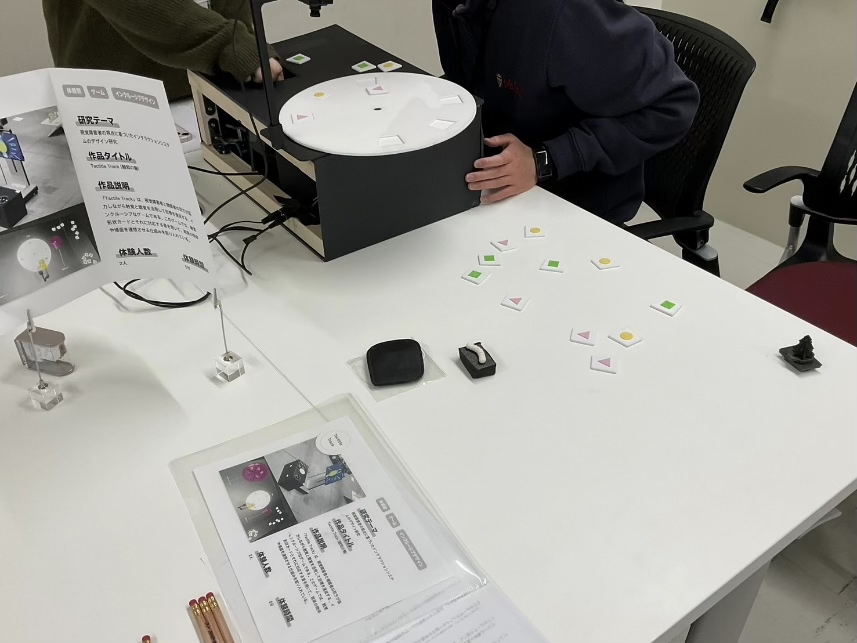

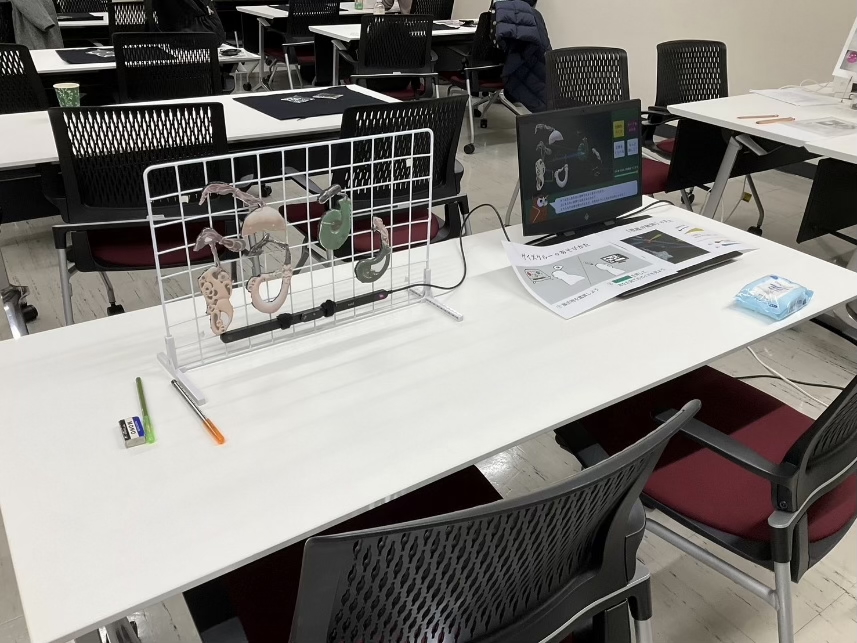

3a. 展示システム体験(多摩美術大学大学院生による作品鑑賞と評価)

現地での研究会恒例となった多摩美術大学のシステム体験では、オセアニア展示場に出向き、タブレットを使って展示品や歴史について学ぶ探求ゲームや、視覚障害者と晴眼者が聴覚や触覚を通じて一緒に遊ぶことのできるゲームに加え、アイトラッカーを使用した展示鑑賞ガイドの体験を行いました。

3b. 視覚障害者用9路盤体験会(協力:囲碁サロン千里丘)

今回の体験会では、囲碁サークル「囲碁サロン千里丘」の皆様にご協力いただき、視覚障害者用の9路盤体験を開催しました。囲碁自体が未経験な参加者が多い中、棋士の白石京子先生のご指導のもと、目隠しをした状態で触覚を頼りに対戦する9路盤体験は盛り上がりを見せていました。

4. 13:30~14:30 システム観覧に関するフィードバック及び9路盤体験会に関するコメント

14:30~17:00 講演2とワークショップ

美術史を書き換える 「盲学校から始まる/盲学校で終わらない」アートプロジェクト

話題提供者:篠原聰先生(非視覚班, 東海大学·准教授)

ユニバーサル·ミュージアム直方展を体験して

話題提供者:田中実紀先生(東海大学·大学院文学研究科博士課程 松前記念館·学芸員)

東海大学の篠原先生、田中実紀先生に、ユニバーサル·ミュージアムやアートプロジェクトに関する話題提供とワークショップを行っていただきました。

ワークショップでは参加者が二人一組になり、アイマスクをした状態でそれぞれの机に配布された資料(植物の種子)を触って鑑賞しました。不規則な形や独特な感触をもった資料に触れた後、アイマスクを外して実物を目で見る瞬間には、その意外な見た目に参加者の間で驚きの声が上がっていました。

ワークショップの後半には場所をセミナー室から民博の展示場に移し、展示物に実際に触りながら鑑賞しました。展示場へ移動する際は、広瀬先生に視覚障害者の誘導について説明をいただいた後、二人ペアの誘導役が、アイマスクをつけた相手をセミナー室から展示場まで誘導するという方式でした。見えない状態の相手を誘導したり、誘導される立場になったりするという体験も、様々な特性間でのコミュニケーションのヒントとなりました。